「活脳鍼」

脳卒中の後遺症に効果的!

失語症 構音障害 嚥下障害

脳卒中後遺症の失語症や構音障害、嚥下障害、「活脳鍼」なら改善可能です!

脳梗塞や脳出血後遺症の言語障害には失語症や構音障害がありますが、長期の渡り改善しない例もあります。嚥下障害を伴うと難治です。

でも、諦めないでください。

当院の活脳鍼は失語症や構音障害などの言語障害、嚥下障害に優れた効果を発揮します。

なかには1回の治療で正しい返答ができたり、即答できたりと、顕著な改善を示す例もあります。

嚥下障害も改善した臨床例が多数あります。

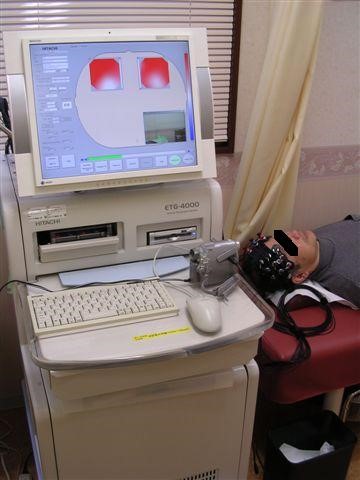

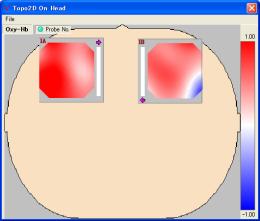

また、当院は光トポグラフィーというリアルタイムで脳血流が測定できる医療器を利用して、活脳鍼の効果を確かめています。

活脳鍼を施術すると、明らかに脳血流が増加していました。

活脳鍼の刺激は光トポグラフィーの実験データから前頭葉や側頭葉などの大脳皮質に届いているのは確かですし、解剖学的な所見からも、複視の改善という臨床データからからも脳幹に影響を与えていることが示唆されます。

活脳鍼は失語症や構音障害、言語障害、嚥下障害に深く関係する脳領域に影響を与えるのです。

言い換えれば、科学的にも効果の裏付けの一端を明らかにした鍼灸治療なのです。

しかも臨床で再現性が認められていれば、誰も活脳鍼の効果を否定することは出来ないはずです。

是非、失語症や構音障害などの言語障害、嚥下障害のリハビリで限界を感じていたら、活脳鍼を試してみてください。

行き詰まったら、東洋医学という新たな土俵があるのです。

その上で言語療法士のリハビリと併用すれば、回復に弾みがかかるでしょう。

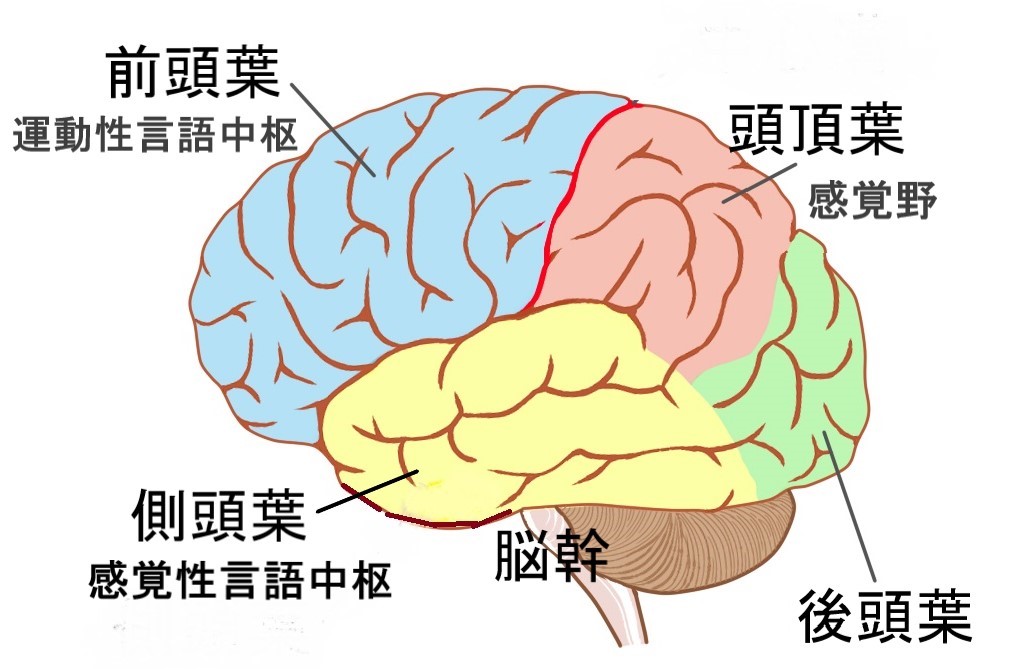

活脳鍼で会話に必要な前頭葉や頭頂葉、側頭葉、脳幹の機能を活発にして、言語療法に励めば、早期の回復が期待できるでしょう。

失語症とは?

運動性失語症

脳梗塞や脳出血で左前頭葉の運動性言語中枢に支障が生じると運動性失語症を発症します。稀に右前頭葉に運動性言語中枢がある方がいますが、多くは左前頭葉です。この言語中枢はブローカ中枢とも言われ、言葉を話す機能のあるところです。したがって、運動性失語症は発声や言語、流暢な会話に支障が起こります。具体的には相手の言っていることは理解できるが、正確な言葉で即答ができない状態です。思ったことを文章で表現するのも困難になる場合があります。

感覚性失語症

また、左側頭葉にある感覚性言語中枢が脳梗塞や脳出血で損傷されると、感覚性失語症を発症します。感覚性言語中枢はウェルニッケ中枢とも呼ばれ、言葉を理解する機能があります。感覚性失語症は話している相手の言葉は聞こえるものの何を言っているか理解できなくなります。そのため、確かに言葉は流暢に話せますが、言葉のつながりが悪くなったり、錯語したり、内容が支離滅裂になったりして、コミュニケーションが取りにくくなります。

全失語

その他、運動性言語中枢や感覚性言語中枢をはじめ、多くの脳域がダメージを受けると、全く話すことができないという、全失語になることもあります。

失語症の予後

失語症は言語療法により発症6ヶ月以内に70~80%回復すると言われていますが、満足でない例も多々あります。発語に違和感を感じたり、時間がかかったりして、回復したという実感が伴わないからでしょう。どうしても健康な時と比べてしまうので、仕方ないことでしょう。

構音障害とは?

前頭葉の運動野に生じた刺激は、脊髄を介して手足の筋肉を動かします。

それだけではなく、運動野は脳幹から出る脳神経に指令して、口・喉・舌の筋肉を動かすことで、発声や嚥下がスムーズに行われるようにします。

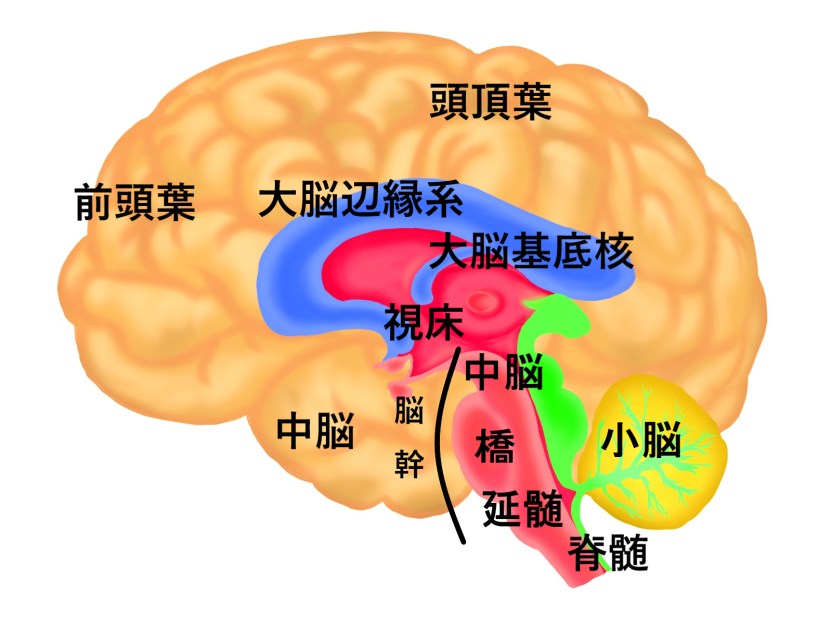

したがって、構音障害は前頭葉の運動野から発声をコントロールする大脳基底核、口や喉、舌の運動を司る脳幹に至るまでの神経伝達に異常が起こることで発症します。更に脳幹の延髄からは口、喉、舌の運動を司る神経が出ていますので、ここが脳梗塞や脳出血で障害されると、嚥下困難を伴う構音障害が起こることがあります。

症状としては、かすれ声や弱々しい声、口が回らない、思った通りの声が出せない、唾が飲み込みにくいなどがあります。

構音障害は言語療法によるリハビリで発症後6ヵ月以内に50%ぐらいの回復が認められていますが、残り半分は十分な回復とは言えません。健康時のようなスムーズな会話ができないという例を多数見うけます。

嚥下障害とは?

大別すると、仮性球麻痺と球麻痺になります。脳出血、あるいは脳梗塞により前頭葉の運動中枢や大脳基底核、脳幹が障害を受けると、飲み込む運動が困難になり、嚥下障害を発症します。特に左右の前頭葉の運動中枢の障害は口、喉、舌の機能障害からの誤嚥の危険性を高めます。これは嚥下反射の遅れや咽の蠕動運動低下、舌運動低下が元になっています。仮性球麻痺と呼ばれています。嚥下障害だけではなく、失語症や失認など様々な高次機能障害も伴うことがあります。

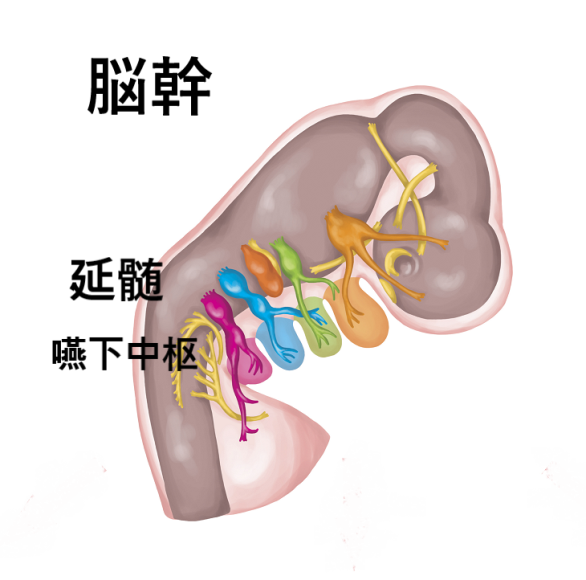

脳幹は視床、視床下部がある間脳、中脳、橋、延髄で成り立っています。脳から指令を末端に届ける中継点であるとともに脳神経が出入りしています。脳神経は生命活動を維持する役目を担っています。また様々な反射運動に関係しています。この部分の脳出血や脳梗塞で嚥下障害が発症しやすいのは中脳、橋、延髄ですが、中脳や橋の場合は手足や顔の麻痺、複視などを伴った嚥下障害が発生することがあります。

延髄の出血や梗塞は深刻な嚥下障害になることがあります。延髄には口や喉、舌の運動を司る嚥下中枢があるからです。また、延髄から運動神経の他、舌咽神経、迷走神経、舌下神経、外転神経、内耳神経などの脳神経が出ていますので、延髄が障害されると、嚥下障害のみならず、構音障害や発声異常、顔面神経麻痺、四肢の麻痺などを併発することがあります。

なお、延髄は球状をなしていますので、延髄の障害による嚥下障害を球麻痺と呼んでいます。

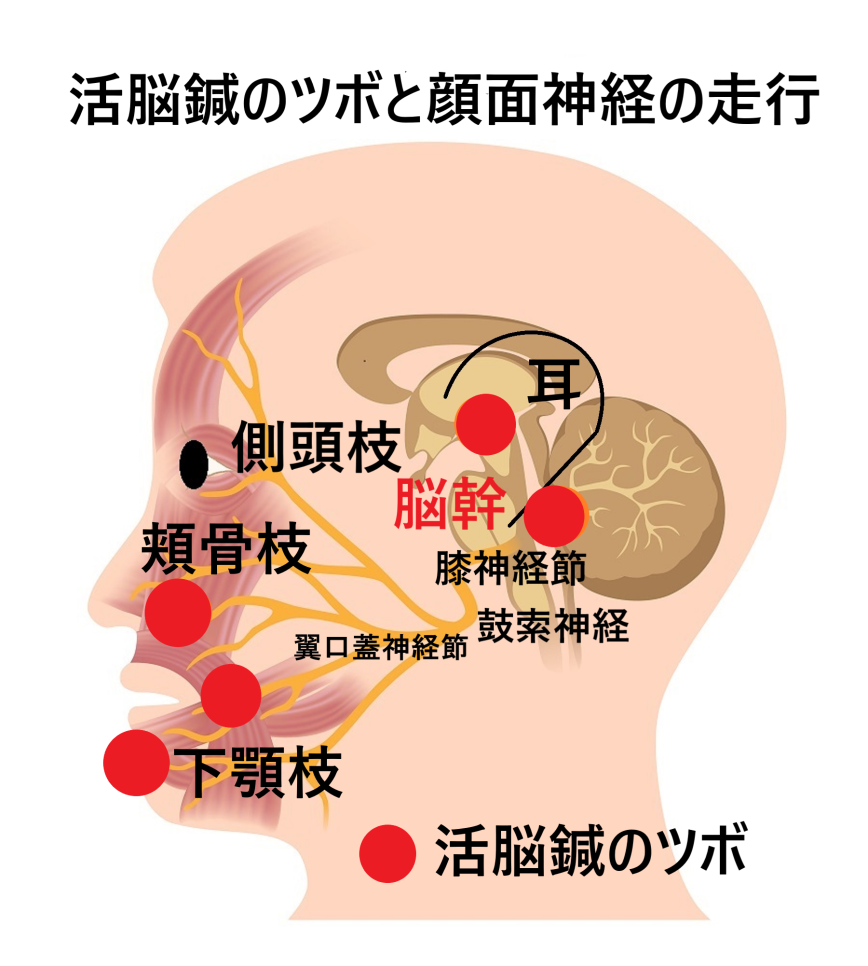

失語症や構音障害に対する治療

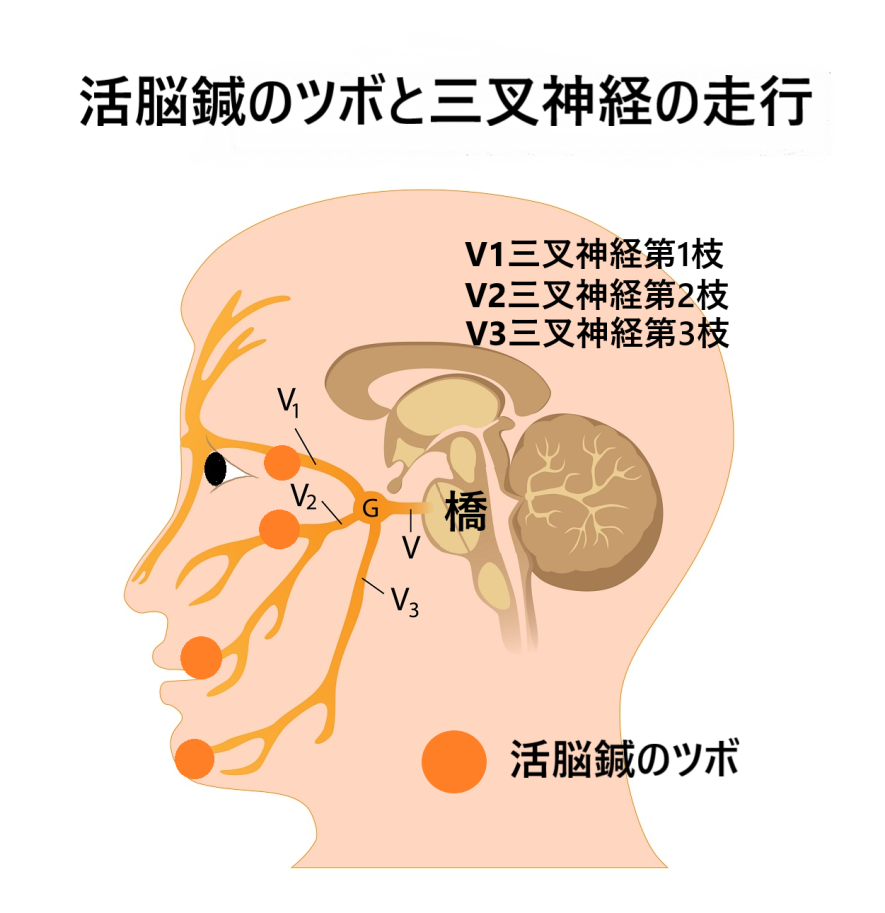

基本的には主に三叉神経、顔面神経を刺激する活脳鍼で対応します。但し、脳幹に刺激が十分に伝わるように迷走神経、舌咽神経の走行にあるツボも利用します。例えば耳の裏側や口、顎、舌にあるツボは利用する価値があります。これらのツボは前頭葉や側頭葉のみならず脳幹にも有効な刺激を与えます。顔面神経や迷走神経、舌咽神経への刺激は構音障害や嚥下障害を改善する上で必要不可欠です。これらのツボへの刺激を唇鍼と呼びます。

唇鍼は光トポグラフィーや脳波による調査で脳をリラックスさせる働きがあると示唆されました。脳血流が減少し、α波が顕著に出現しますので、まず間違いないでしょう。迷走神経も舌咽神経も副交感神経系ですので、これらの神経が刺激された結果と推測できます。

発音も嚥下も口や喉に付着する様々な筋肉の連係プレーで成り立ちますが、脳卒中により支配している神経の機能が衰退すれば、伝達障害が発生し、運動麻痺を起こしてしまいます。場合によっては萎縮してしまいます。西洋医学ではボドックスや手術が適応されるから、この推察は根拠のないことではありません。

活脳鍼の刺激は脳幹の三叉神経、顔面神経、迷走神経、舌咽神経を賦活し、発声や嚥下に必要な舌や咽頭の筋肉の機能を高めることで、構音障害や嚥下障害を改善すると推測されます。

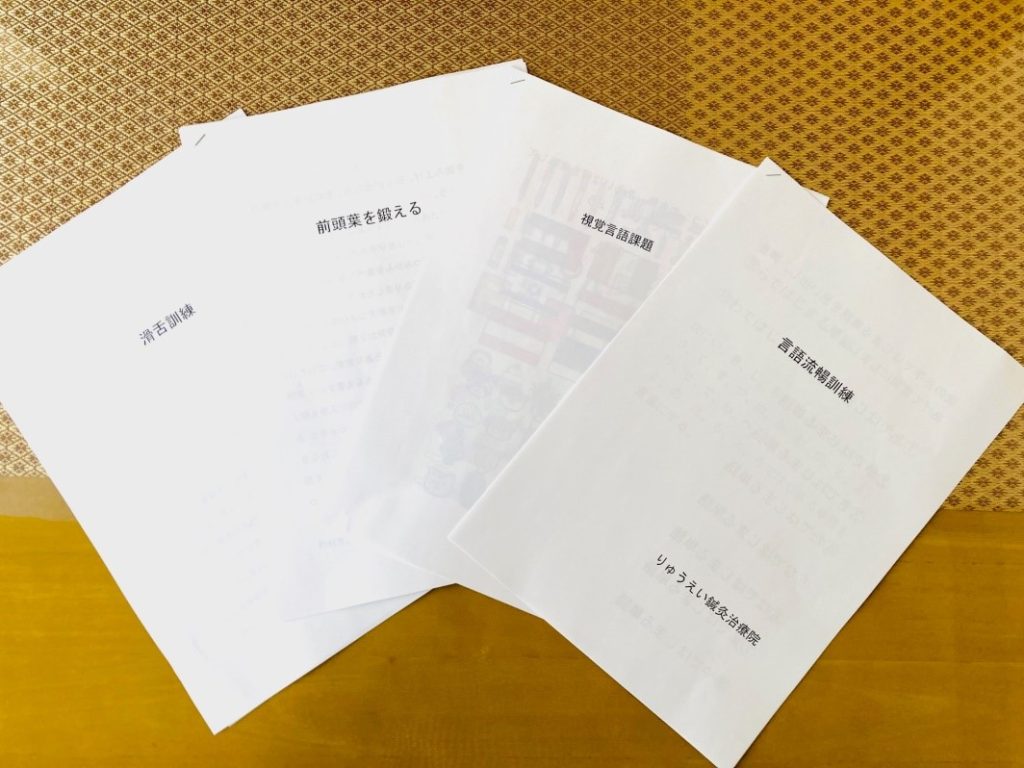

活脳鍼の効果を高めるリハビリ

活脳鍼の後は、脳が活性していますので、当院が用意したトレーニング用紙によるリハビリを行って頂きます。言語療法士によるリハビリに比べると見劣りしますが、それでも実戦的なので相応の効果はみられます。滑舌訓練、言語流暢訓練、視覚言語、前頭葉を鍛える簡単な計算など、言語中枢を鍛えるために必要な訓練です。

但し、トレーニングをする前に顔面の運動をする必要があります。

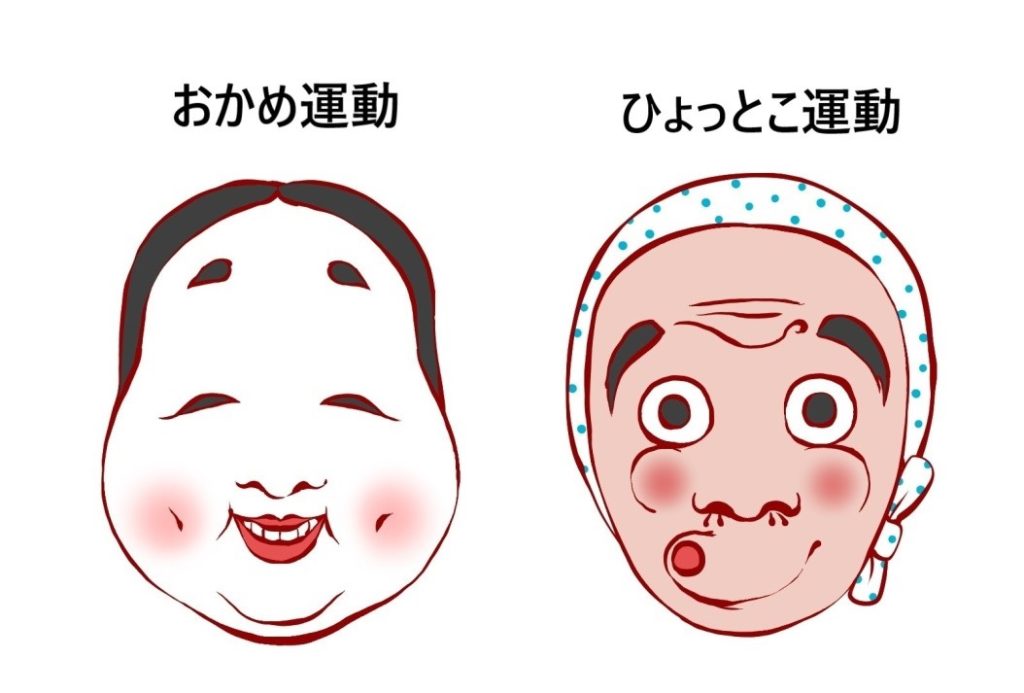

おかめ・ひょっとこ・あっかんベー・福耳運動と命名しました。目をつぼめる運動、唇を左右に引っ張る運動、舌を出す運動、耳を引っ張る運動です。まさにおかめ・ひょっとこ・あっかんべー・福耳の顔です。おかめ・ひょっとこ運動は次のイラストの通りです。

叉神経、顔面神経、迷走神経。舌咽神経に刺激を与えます。

更に構音障害や嚥下障害のある場合は、空咳、生唾ごっくん訓練も行います。誤嚥の予防にもなります。

活脳鍼の失語症や構音障害に対する効果

活脳鍼は失語症や構音障害に効果的な鍼灸治療と言えます。治療直後に正確な内容で即答できるケースがあるからです。その変化に患者さん自身が驚くぐらいです。なかには俄かに信じられないと、活脳鍼の効果を疑う人もいますが、お付きの方からしゃべりが流暢になったと言われると、ニッコリ事実を受け入れます。

このように余程の重症でないかぎり、改善を実感します。

重症でも何度か活脳鍼を行うと、改善がみられることが多いようです。

当院にとっては、失語症や構音障害は治療しやすい脳梗塞や脳出血の後遺症と言えます。

活脳鍼の嚥下障害に対する効果

活脳鍼の嚥下障害に対する効果も優れたものがあります。治療直後に唾の飲み込みがスムーズにできるようになったり、しっかりした言葉で返答ができたりと、改善が認められる例が多いのです。

なかには口を広げたり、唇を左右に引っ張ったり、舌を転がしたりと、ほっぺたを擦ったりして、効果の程を確かめている患者さんもいます。

恐らく、即効性に驚いているのでしょう。

但し、延髄が病巣の球麻痺は症状が重いので、そう簡単ではありません。それでも徐々に改善するケースが多いようです。

活脳鍼の作用の考察

活脳鍼は目じりからコメカミにかけてのツボに鍼を刺します。

更に唇の周りや顎、耳の周りのツボも利用します。

これらのツボは三叉神経や顔面神経求進路、迷走神経を介して視床に集まり、そこからパワーアップされた刺激が頭頂葉の感覚野から大脳に届きます。

特に頭頂葉の感覚野から前頭葉の運動野や側頭葉に波及する刺激は強いものと思われます。それは光トポグラフィーで検証しています。

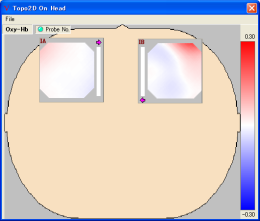

光トポグラフィーはリアルタイムで脳血流が測定できる検査機器ですが、実際、多くの例で活脳鍼を行った直後に脳血流が増加し、それと共に手足の動きが活発になりますので、この光トポグラフィーのデータの信頼がおけます。次の画像の通り、活脳鍼の刺激が前頭葉、頭頂葉、側頭葉の血流を促進し、それぞれの機能を高めたと推測されます。

光トポグラフィーによる脳血流の増加活脳鍼前

活脳鍼後3.2分

血流増加の度合い 青<白<赤

この強い血流増加は視床の刺激増幅作用が関与していると考えています。恐らく視床の網様体が刺激を増幅させるのでしょう。

また、三叉神経への刺激は橋から下行して延髄から脊髄へ、延髄から上行して中脳、大脳辺縁系を刺激することも推測されますし、大脳からのループがこれらの部位を賦活する可能性もあります。活脳鍼の刺激は2重3重に脳を活性化しているのでしょう。

更に三叉神経や顔面神経への刺激は脳幹の橋に入力しますし、迷走神経への刺激が延髄に及ぶのは明らかです。

このことからも、活脳鍼の失語症や構音障害、嚥下障害に対する効果が高いのが推測できます。

これらの責任病巣である脳幹の中脳、橋、延髄に有効な刺激を与えるからです。

臨床報告

①Kさん 脳梗塞による右片マヒ、失語症

Kさんは脳梗塞で右片マヒと失語症を患い、1年ほどリハビリを行った後、当院を受診しました。

初診時の状態は、肩関節の亜脱臼で、ご自分で腕を上げるのがむずかしく、肘や手指の関節も動かせませんでした。言語障害のほうは、質問に対して「はい」「いいえ」「そう」と答えることはできるのですが、話したい言葉は出てこないといった状態でした。症状から左運動野の損傷でしょう。言語障害は運動性失語症と思われます。

まず、脈や腹部の診察で体全体の状態を確認し、活脳鍼の他、必要と思われる治療を施しました。

すると、治療前は痛みで上げられなかった右肩が、痛みなく上げられるようになり、可動範囲も150度くらいまでになりました。肘は完全に曲がるようになり、手指も動きが確認できました。

Kさんも、全体的に力が入りやすくなったとのことで、「すごい!」と、とても感激していました。

その後、週に1回のペースでご来院いただくと、日増しに肩、肘、手指の動きが良くなっていきました。会話も、当初は言えなかった住所や氏名、日常の有様などが、言えるようになりました。

病院のリハビリの先生から「だいぶ良くなりましたね。こんなに回復が早い人は初めてです」と褒められたそうです。

②Sさん 脳梗塞による右片マヒ、言語障害

Sさんは脳梗塞で倒れ、右半身のマヒと言語障害を患いました。数か月入院してリハビリに励み、退院後は更に良くなりたいので、脳卒中の後遺症の治療を行っている鍼灸院を探していました。

そこで、当院を探し当て、活脳鍼を受けることになりました。

初診時の状態は、上肢下肢ともに動かせるものの、全体的に筋力が弱く、特に指先が動かしにくい様子でした。また、質問すると、何秒かおいてからゆっくり返答するという状態でした。

まずは活脳鍼と必要最低限のツボにお灸を行いました。

治療後、指先の動きがよくなり、会話も即答できるようになっていました。ご本人は活脳鍼の即効性が信じられない様子で、確かめるように何べんも手をパチパチしたり、何かをしゃべるしぐさをしたりしていました。その後、活脳鍼に手ごたえを感じたようで、週に一度来院するようになりました。その間、理学療法士や作業療法士、言語療法士によるリハビリも受けたせいか、回復は目を見張るものがありました。希望通り、約1年で仕事に復帰しました。

③Iさん 脳出血による片マヒ、構音障害

Iさんは、脳につながる内頚動脈が徐々に狭くなる難病のもやもや病から脳出血を発症しました。まだ20代という若さですが、後遺症が重く、私生活では介助が必要な状態でした。

初診時は、こちらの質問に対して反応が鈍く、話しかけている言葉を理解しているかどうかわからない状態でした。また、痙縮が強く、手首や足首が動かせませんでした。更に抑うつ的になり、睡眠が浅く、夜中に何度も目が覚めてしまうとのことでした。

そこで、活脳鍼を施すと、筋肉の緊張が落ち着いたようで、手足の動きにはっきりと改善が見られました。訪問リハビリの理学療法士からも「こんなに手足の動きが良いのは初めてだ」と言われたそうです。

更に1か月ほど治療を続けると、痙縮も改善してきて、眠りの質もさらに良くなりました。それどころか意識がはっきりしはじめ、こちらの質問に即答できるようになりました。2か月目くらいには、1年半ぶりに「おはよう」という単語を発することができたのです。ご両親は大変なお喜びようでしたが、それから弾みがかかったように言える単語の数が増えてきました。ご自宅でご両親が懸命にⅠさんに問いかけていることも功を奏したのかもしれません。

④Nさん 脳出血による右片マヒ、構音障害、嚥下障害

脳出血を発症し、半年後に病院を退院されたNさんは、後遺症として右片マヒと構音障害が残りました。

初診時、病院でのリハビリの成果があってか、足の動きが悪くシビレもあるものの、杖なしで歩いていました。問題なのは構音障害で、口も十分開けられず、舌の動きも悪く、聴き取れないぐらいの小さな声で話していました。また、唾が飲み込みにくいため、話の途中で喉が乾いてしまい、会話するのが面倒になるとのことでした。

紛れもない延髄の脳出血による構音障害と嚥下障害です。

活脳鍼治療後、Nさんに体の変化を尋ねると、足に力が入りやすくなるとともに、発声しやすくなった感じがするとのことでした。

その後、週1回のペースでご来院いただき、2か月ほど経過すると、

シビレの範囲が狭くなり、十分に聞き取れるぐらいの音量で受け答えできるようになっていました。更に数か月過ぎる頃には唾もスムーズに飲み込めるようなり、声も大きく滑舌も良くなっていました。ご家族の方も、それまでは飲んだり食べたりすると、誤嚥してむせぶことが頻繁にありましたが、喉に詰まり咳き込むことは殆どなくなったと話していました。

⑤Mさん 脳出血による言語障害、嚥下障害、顔面並びに

右手の感覚障害

Mさんは3か月のリハビリ入院を経て、来院しました。病院からの紹介状には、左延髄出血と診断名が記されていました。

初診時、こちらの問いかけに「はい」と返答はできましたが、主語と述語を組み合わせた受け答えはむずかしい状態で、ご自分のお名前すらスムーズに言えませんでした。また、左顔面、右腕の知覚麻痺、並びに飲食をゆっくり飲み込まないと喉につかえてしまうと言っていました。症状からも左延髄の損傷は間違いありません。

早速活脳鍼を施術すると、途切れながらも自分の名前と住所を言えるようになりました。手指に施したお灸も、何度かでシッカリ熱さを感じるようになっていました。

その後、月に2~3回の活脳鍼を約3が月間続けると、お茶を注いだ湯のみ熱さが感じ取れるようになりました。また、口の開きも舌の動きも良くなって、ゆっくりながらも通常の会話ができるようになりました。更に嚥下障害も困難だった水分の補給が、誤嚥なく飲み込めるようになっていました。

このように延髄の障害でも、活脳鍼を続けているうちに日常生活に支障のないレベルまで回復する例があるのです。

⑥Tさん 脳梗塞による運動障害、言語障害

Tさんは朝起きて普段通りに身支度をしていると、急に言葉が出なくなり、体も思うように動かなくなりました。すぐに救急車で病院へ運ばれ、検査の結果脳梗塞と診断されました。入院してリハビリに励みましたが、なかなか改善せず右片マヒと言語障害の後遺症が残りました。

初診時の状態は、仰向けで腕をベッドから60度くらいしか上げられず、手指や足首から先はほとんど動かせませんでした。会話では何か言おうとしているのですが、言葉になりませんでした

そこで、活脳鍼を行うと、直後に変化がありました。わずかですが、腕の可動域が広がり、手指も動くようになったのです。言葉も発しやすくなっているようでした。

それから週1度の治療を続け、1か月が経つ頃には、腕をベッドから90度くらいまで上げられるようになり、足首の動きも見られるようになり、言葉もより聞き取りやすくなりました。ご本人も声が出やすくなり、ろれつも回りやすくなり、思ったことが話せるようになったとおっしゃってました。

※本ホームページは顧問医の監修のもとに制作されました。

鍼灸師募集

当院は眼科疾患、脳卒中後遺症、うつ不眠、疼痛性疾患、小児疾患の治療を得意としています。この技術を習得し将来独立開業を目指す方、ご家族やご友人に効果的な治療を行いたい方でしたら大歓迎です。年齢や経験は不問です。一から指導しますので、ふるってご応募ください。まずはお電話で募集の詳細をお尋ねください。お待ちしております。